espacio de memoria y reflexión

Medellín, Antioquia. 2018.

Equipo: Cauce

Programa: Espacio público

Área:

“Desde el momento en que se dan por acabadas las construcciones del hombre entran en un proceso de degradación irreversible. Su incapacidad de evolucionar la condena, antes o después, a la ruina. Cuando una obra está terminada, está muerta.

Por el contrario, la naturaleza nunca concluye nada. Soporta los huracanes, interpreta las cenizas de fuego, inventa un proceso de vida sobre unas bases, siempre nuevas… así, el jardín es el terreno privilegiado para la vida y los cambios continuos.”

Gilles Clément

Criterios Conceptuales:

a. Sostenibilidad – construir con lo construido, un nuevo suelo se levanta.

b. Construir una memoria cultural colectiva – celebrar la vida en todas sus manifestaciones.

Hitos para celebrar la vida: estructuras bióticas atractoras y generadoras de biodiversidad que al igual que el ser humano cambia en el tiempo y se adapta.

representan el paso de la adversidad (pasado) a la vida (presente), aportando a la construcción tanto de un tejido social fuerte y resilente como de una memoria colectiva basada en el ser humano (futuro).

c. Adaptación y tiempo - La memoria como un proceso, no como un hecho.

Criterios Espaciales:

Planeación Multidimensional y Multiescalar: planteamiento integral involucrando todos los actores para la construcción de un paisaje cultural y una memoria colectiva sólida y duradera.

Estrategias Urbanas y ambientales:

a. Conectividad Ambiental:

Diversificar y fortalecer el sistema biótico.

Restablecer el orden biológico del lote.

b. Definición de accesos y conexiones

Conexión Urbana – Llegada Av. Poblado

Conexión Barrial – Integración Parque Santa María de los Ángeles.

c. Reconfiguración de la manzana.

Parámetro vegetal

Unidad y diversidad espacial (estrategia Formal).

Estrategias Espaciales:

a. Hitos de Vida

Estructuras Bióticas – Sistema Vivo.

Resignificación y superación de la adversidad

b. Superficies Activas.

Espacios para la integración cultural y social de carácter cívico y natural.

c. Líneas de la Memoria.

Circuito museográfico abierto

Conexión urbana y barrial.

Estrategias de apropiación social:

Garantizar una programación cultural continua para incentivar la apropiación del espacio.

a. Propiciar espacios colectivos de integración.

b. Visibilizar los procesos ciudadanos. Galería abierta de la memoria.

c. Dar cabida a la reflexión e introspección.

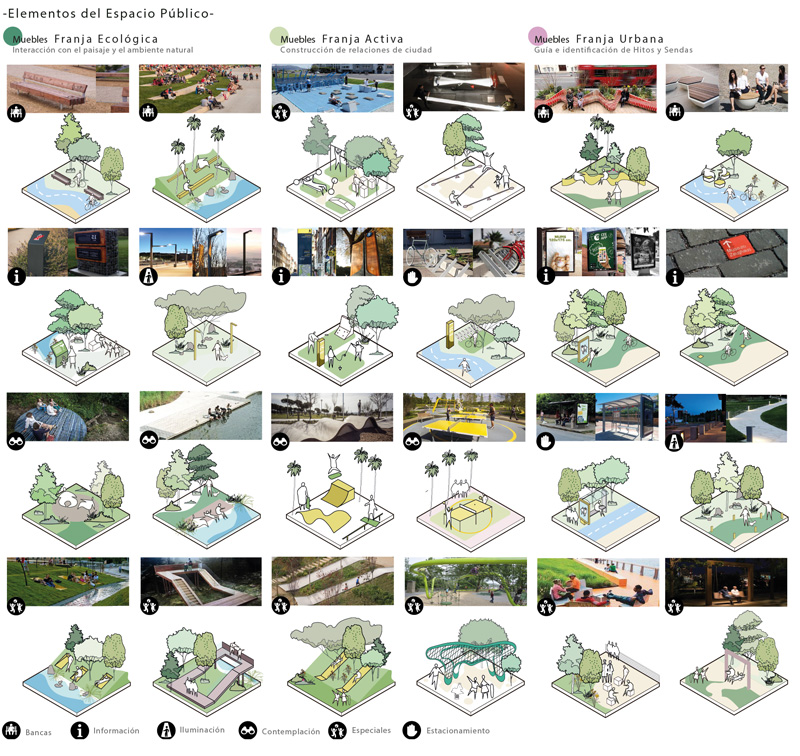

Diseño ambiental, paisajístico y urbanístico Río de Cali

Imagen aérea

Estrategias de Intervención:

a. Priorizar la continuidad de la circulación peatonal y de la arborización a lo largo de todo el recorrido mediante la adecuación vial, paisajística y el mejoramiento de las conexiones. Así como proveer el recorrido con espacios de permanencia y encuentro ciudadano.

b. Garantizar la permanencia y la seguridad de los parques y zonas verdes con el diseño de la iluminación, el mobiliario urbano y la arborización.

c. Generar espacio público y configurar áreas forestales protectoras que faciliten la adecuación de corredores ambientales que aporten a la conectividad ecológica además de su articulación con elementos del sistema de movilidad.

d. Recuperar y abrir las zonas verdes y/o parques de carácter público que se encuentran cerrados y ocupados, garantizando la continuidad del espacio público de manera ininterrumpida y de libre acceso.

e. Insertar y definir los equipamientos y el mobiliario que contemplen lugares de sombra y de transición entre el espacio público y el espacio interior, y que además sean concebidos bajo criterios de ecoeficiencia y bioclimática.

f. Utilizar materiales permeables en la construcción de senderos peatonales y las zonas de permanencia.

g. Demarcar y señalizar todas las esquinas, puentes y cruces de vías con pasos a nivel que permitan garantizar la accesibilidad permanente al espacio público en articulación con los diferentes circuitos peatonales y de ciclo rutas.

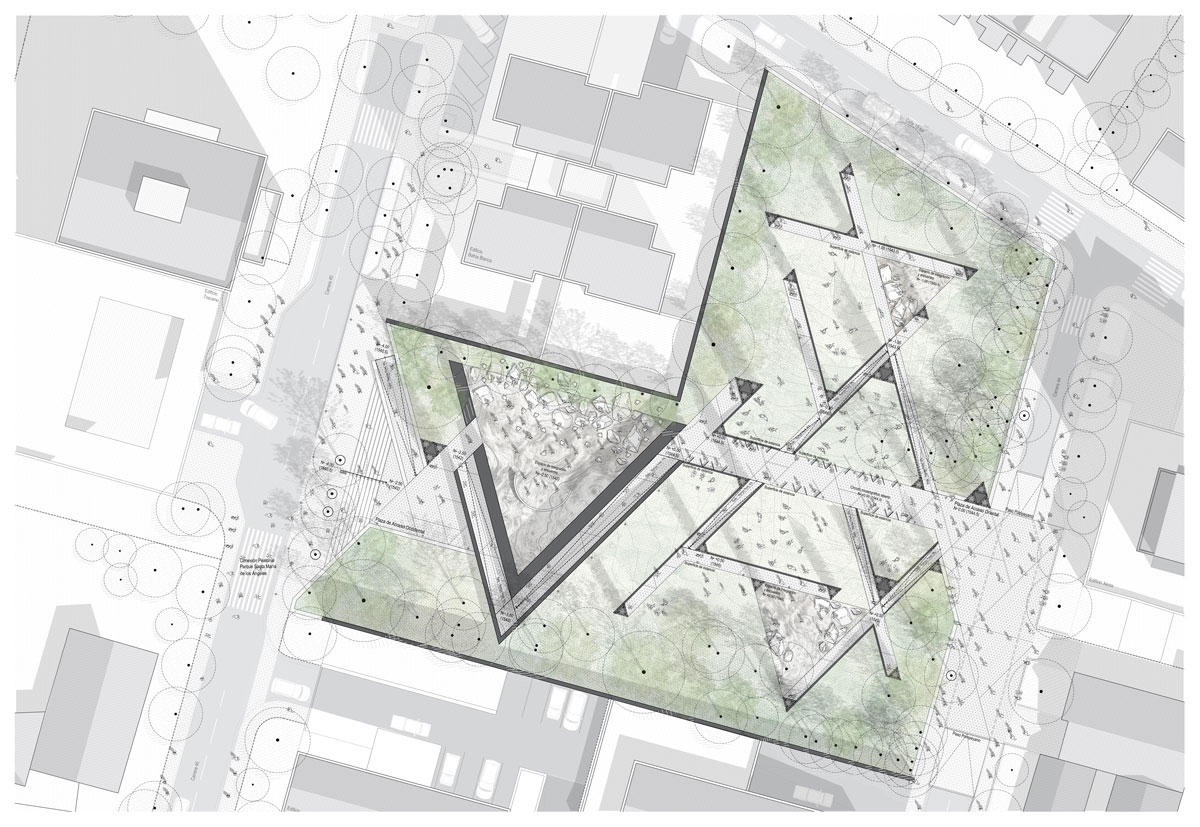

Parque Juan Amarillo

Bogotá, Cundinamarca. 2017.

Equipo: Cauce

Mención de honor

Programa: Parque recreativo y Deportivo

Área:

Criterio de Paisaje: Para detener las presiones antrópicas sobre el humedal, se plantea una franja de protección de masa arbórea perimetral que impide el acceso indiscriminado de seres humanos y fauna doméstica, entendiendo a su vez la gradación de tipos de vegetación, desde especies terrestres, de gran porte y setos vivos, hasta vegetaciones anfibias, mucoides, y errantes emergentes. Esta franja tiene como objetivo principal mantener intacto el núcleo del humedal y que este se pueda mantener por sí mismo.

Senderos Humedal: La red de Senderos y puentes de conexión permiten a los usuarios aproximarse directamente al humedal, controlando a su vez el acceso de los mismos a todo el ecosistema. Es ideal que dichos senderos se concentren en el perímetro y se acerquen al interior solo en ocasiones de interés paisajístico y de contemplación especiales.

Programa Humedal: Hacer evidentes desde el programa arquitectónico y de espacio público las funciones eco-sistémicas del humedal, así, promover actividades que refuercen una relación simbiótica entre el humedal y el ser Humano. La arquitectura dispuesta sobre el humedal, debe ser de tipo adaptativo, especialmente en su relación con el agua.

Se plantean los módulos de acercamiento al humedal, muelles, miradores y torres de avistamiento de fauna; estos elementos complementan los senderos y se ubican en puntos de interés paisajístico importantes.

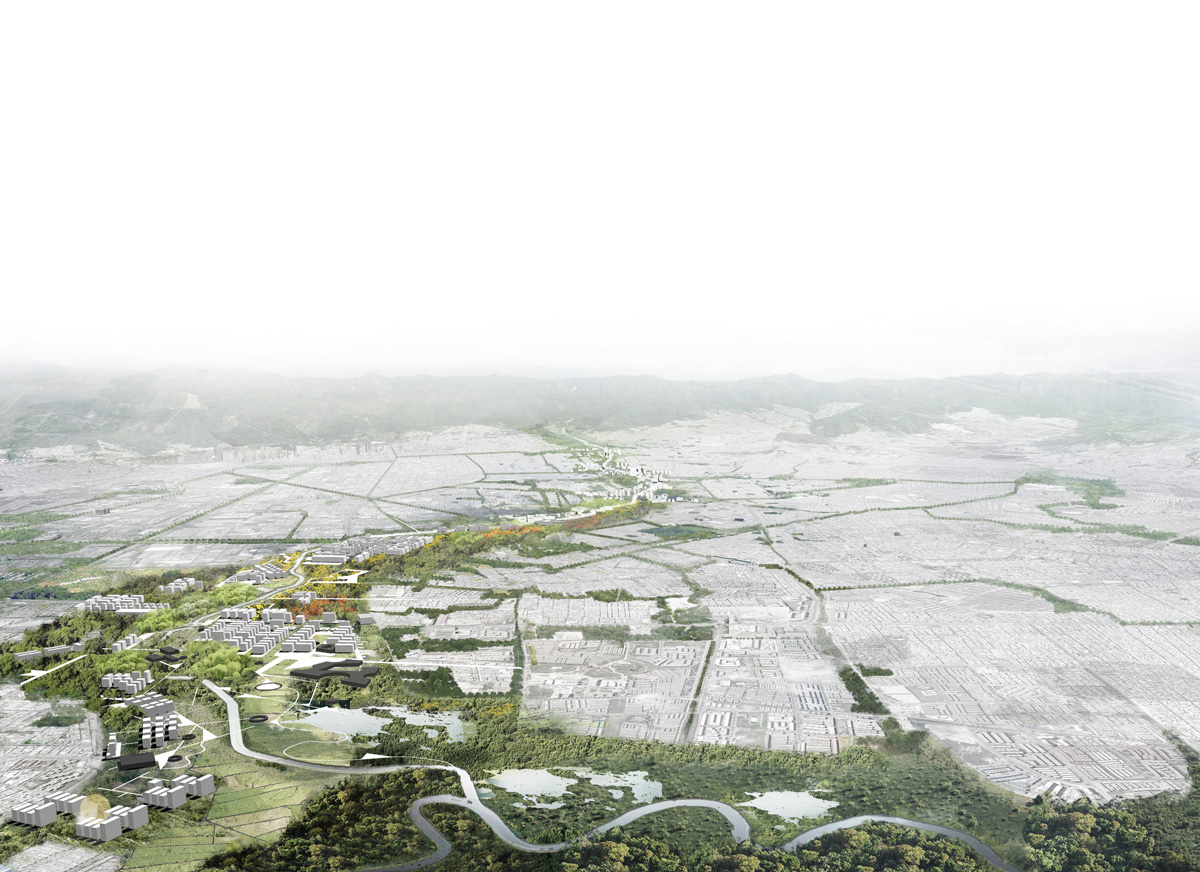

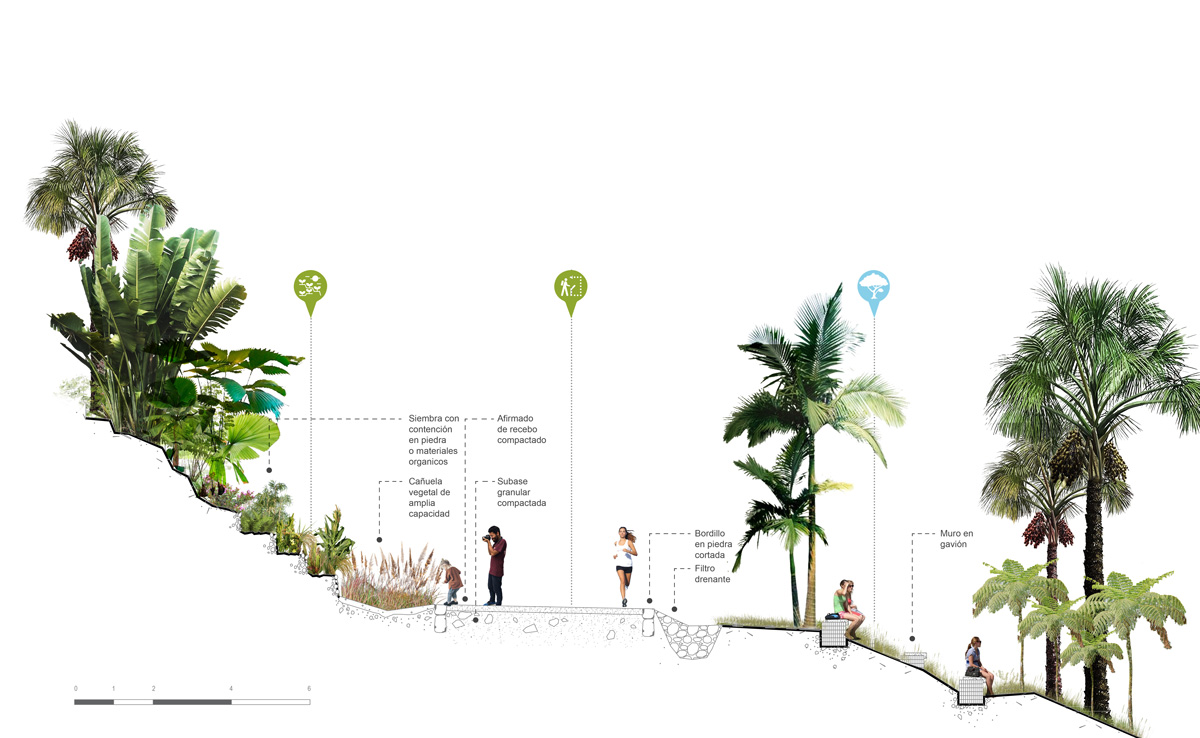

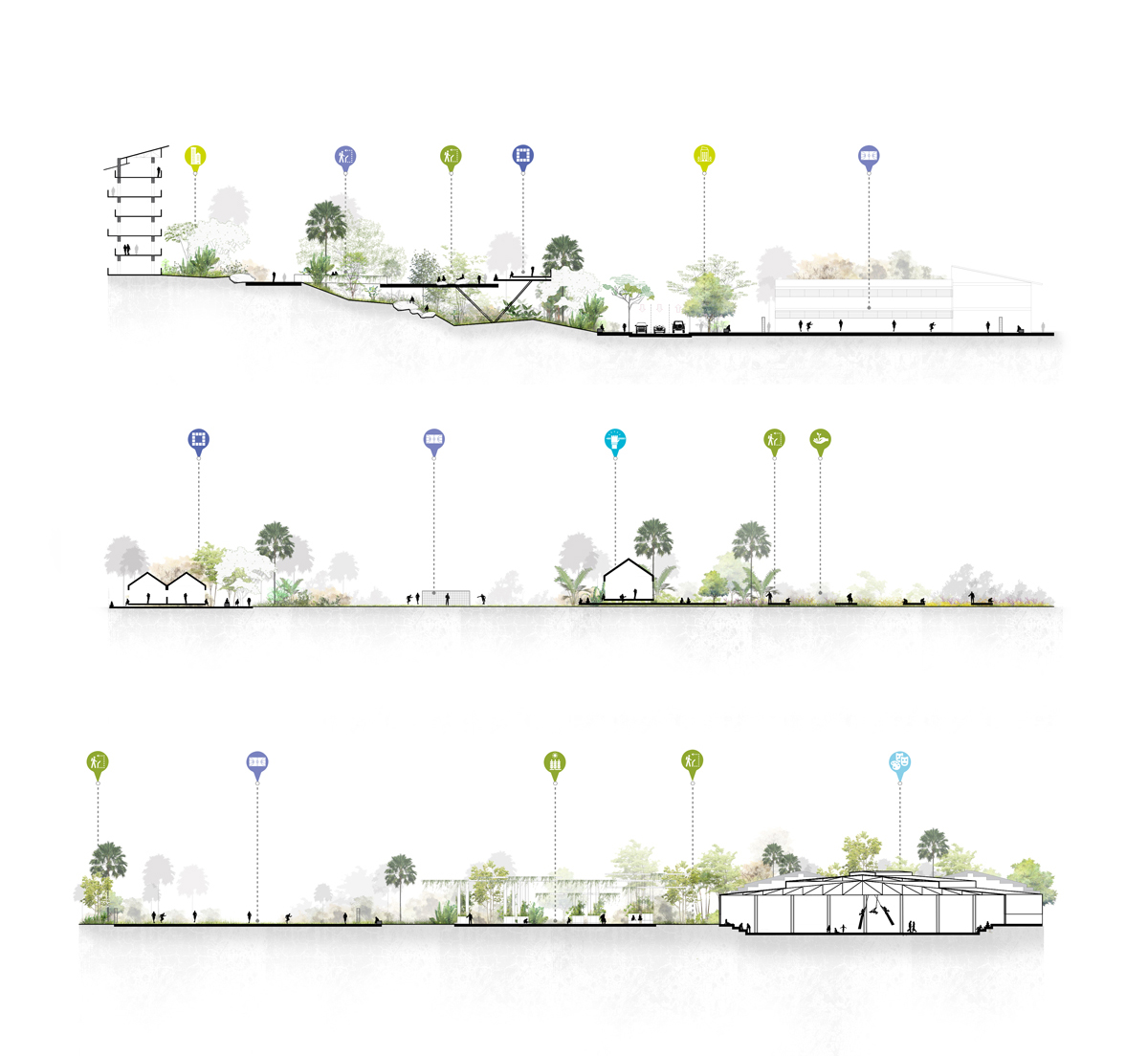

parque metropolitano Río Fucha

Bogotá, Cundinamarca. 2015.

Equipo: Cauce

Tercer puesto

Programa: Espacio público - plan maestro

Área:

Bogotá es una ciudad de una gran extensión y con muchos habitantes. Las ciudades de gran magnitud, que tienden a colapsar en movilidad, necesitan cada vez más soluciones de vivienda y servicios; esto se traduce en una densidad de construcción desbordada y absurda sobre el territorio. Esta densidad de construcción minimiza y estrangula por completo el porcentaje de espacio público óptimo de m2 por habitante; así, la ciudad se convierte en un sistema artificial que destruye cada vez más su entorno natural, en la cual sus condiciones de habitabilidad no son óptimas para el hombre.

Los sistemas hídricos que atraviesan ciudades adoptan un carácter urbano y adquieren, debido al desarrollo urbano desbordado, un estigma social y cultural; lo cual se traduce en problemas de condiciones inurbanas, de contaminación, inseguridad, destrucción del territorio y el ecosistema, colapsos en movilidad, y carencias de espacios públicos. Lo más preocupante es el desconocimiento y el olvido, que como ciudadanos, le hemos dado a estos sistemas hídricos y bióticos; convirtiéndolos en espacios muertos, no-lugares, lugares peligrosos, no reconocidos por los habitantes. Por tanto, se hace urgente promover la re-significación y el reconocimiento de estos sistemas, recuperando así su carácter de ordenadores territoriales y reencontrando a sus habitantes con su territorio.

Para entender una ciudad como Bogotá se debe analizar su condición territorial, natural y geográfica; una capital establecida en una llanura, contenida por dos sistemas naturales muy fuertes: los Cerros Orientales y el Rio Bogotá en el Occidente. Entre estos se encuentra la ciudad, donde cruzan transversalmente tres ríos: Tunjuelo, Arzobispo y Fucha.

Estos ríos, como sistemas hídricos, se deben proteger y potenciar, pues son la pieza clave para tejer la biodiversidad entre el Rio Bogotá y Los Cerros.

Es vital, para el futuro desarrollo de Bogotá, entender los sistemas naturales estructurantes y generar una planificación urbana territorial entorno a estos sistemas. Si se planifica la ciudad en coherencia con estos sistemas naturales, es posible potenciar sus sistemas bióticos y generar una ciudad más sostenible; donde los habitantes puedan relacionarse con su territorio, en ambientes naturales, sin tener que salir de la ciudad. Recorrer en bicicleta un sistema de humedales, tomar una caminata ecológica hacia el nacimiento de los ríos, o simplemente, apreciar y convivir con la naturaleza cercana a la arquitectura.

Si se piensa la planificación a partir del paisaje y los sistemas naturales, se obtienen ciudades más habitables y equilibradas, en donde la naturaleza se convierte en parte esencial del habitar y no en un territorio olvidado y peligroso, un patio trasero, un no-lugar de la ciudad.

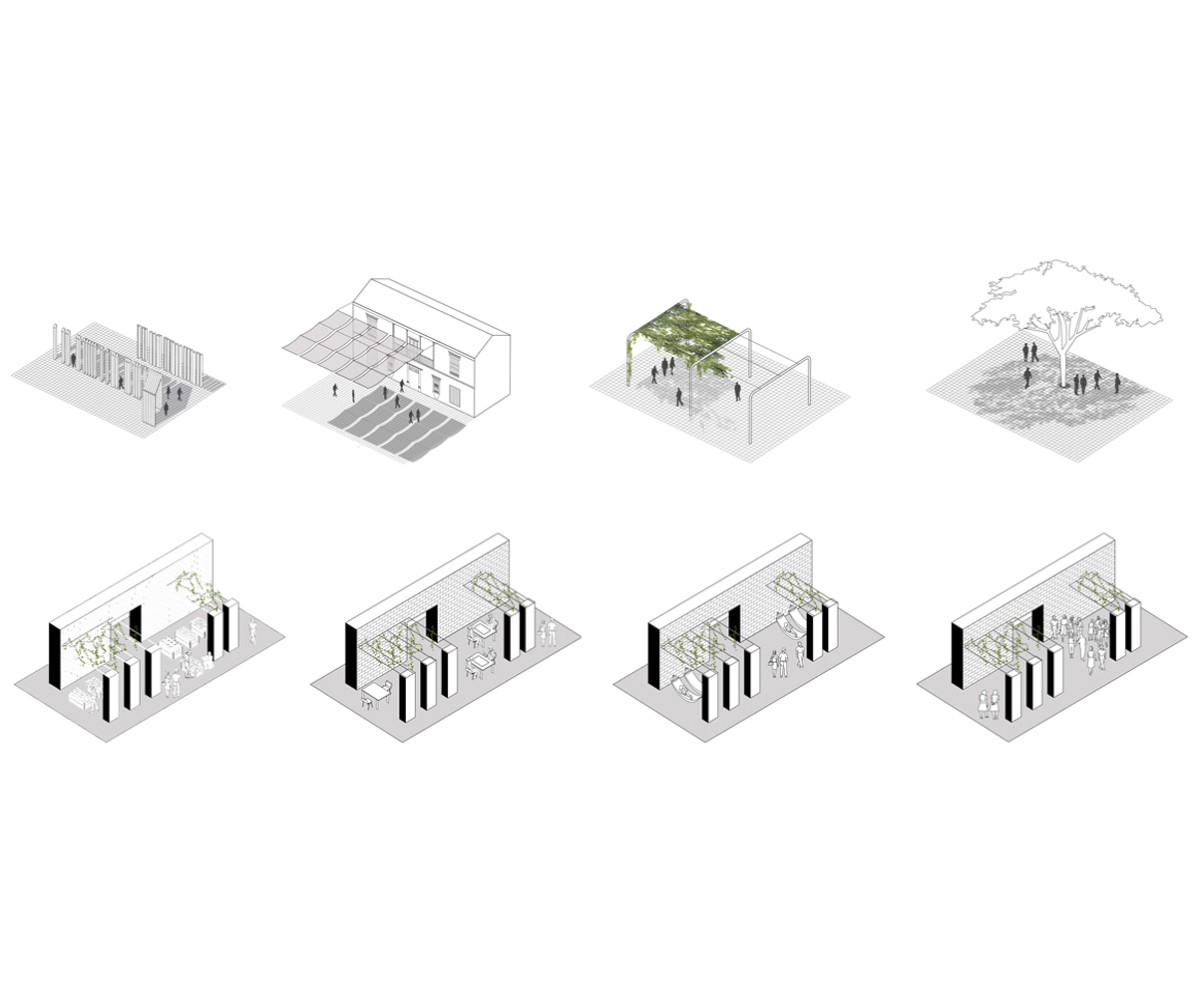

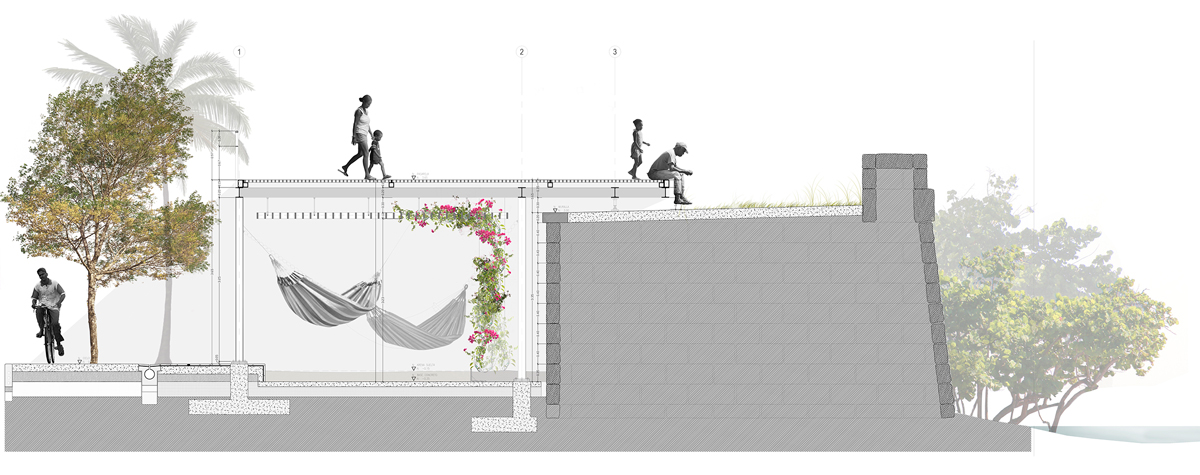

Murallas de Cartagena

Cartagena, Bolívar

Equipo: Cauce

Tercer puesto

Programa: Espacio Público

Área: 23 hectáreas

Esta propuesta busca re-conectar al Cartagenero con su ciudad a partir de la consolidación y vinculación de lo que llamaremos el anillo patrimonial (actual distrito turístico- Barrio Centro Histórico) con el anillo cultural (actual zona residencial-cultural-servicios- Barrio Getsemaní). Se busca generar un circuito de movilidad peatonal-ciclorruta a partir de la sombra (elemento que rige la actividad urbana en la actualidad), y que a través de este recorrido se logre el re-conocimiento y apropiación de la memoria patrimonial de la ciudad. La sombra se convierte entonces en el elemento fundamental del recorrido urbano propuesto, permitiendo apropiarse y reconocer la ciudad con mayor comodidad.

Testimonios y conectores: Circuito completo propuesto

El eje Media Luna y la Av. Venezuela representan, en términos de movilidad, grandes conexiones entre el centro histórico y el territorio continental. Su flujo peatonal y vehicular es alto a causa de los servicios y la espacialidad propuesta para el peatón, sin embargo carece de sombra y de la posibilidad de movilizarse en ellas a partir de transporte limpio.

El circuito propuesto intenta vincular los ejes vehiculares mencionados con la fortificación existente y el espacio público actual. De cierta manera pretende lograr una conectividad macro a partir de intervenciones puntuales que permite al peatón re-conocer a Cartagena a lo largo de circuitos de movilidad, claros y seguros.

De igual manera estas intervenciones están todas tejidas a partir de la sombra como elemento estructurante del recorrido urbano propuesto. La sombra como fundamento al habitar exterior en una ciudad de temperaturas que llegan a los 35ºC, donde el peatón busca la constante protección de la plena exposición solar.

Para Media Luna se proponen dos estrategias principales: re-habitar el eje a partir del reciclaje de vacíos urbanos, y la intervención efímera con telas para producir sombra sobre los peatones. Ambas estrategias buscan amplificar y re-potenciar el uso existente de la vía y permitirle al ciclista y peatón una mayor comodidad y seguridad.

La Av. Venezuela se interviene con un circuito de ciclorruta y el reciclaje de las estaciones subutilizadas de Transcaribe. Además se refuerzan los ejes transversales de la vía para generar mayor conectividad entre el Anillo Patrimonial y el Anillo Cultural. Finalmente, la manzana perteneciente al barrio Matuna, de aparición tardía en la trama urbana patrimonial, se repotencia como apoyo de servicios para acoger parqueaderos y equipamientos de apoyo al nuevo sistema de movilidad propuesto.

El remate en la torre del reloj se hace con el empalme del mega parque propuesto que bordea el mar y conecta el Parque Centenario con el puente de los Pegasos y los parqueaderos transformados en parque del Centro de Convenciones. El circuito se cierra al atravesar el mega parque y llegar al baluarte del Reducto donde se componen senderos elevados con estructura independiente sobre la muralla. Se genera un sendero de sombra en primer nivel compuesto por las pasarelas suspendidas sobre la muralla, un recorrido donde se resalta el paso del tiempo a partir del paisaje que crece sobre ésta, y donde sobresale el elemento patrimonial como pieza arquitectónica re-habitada.

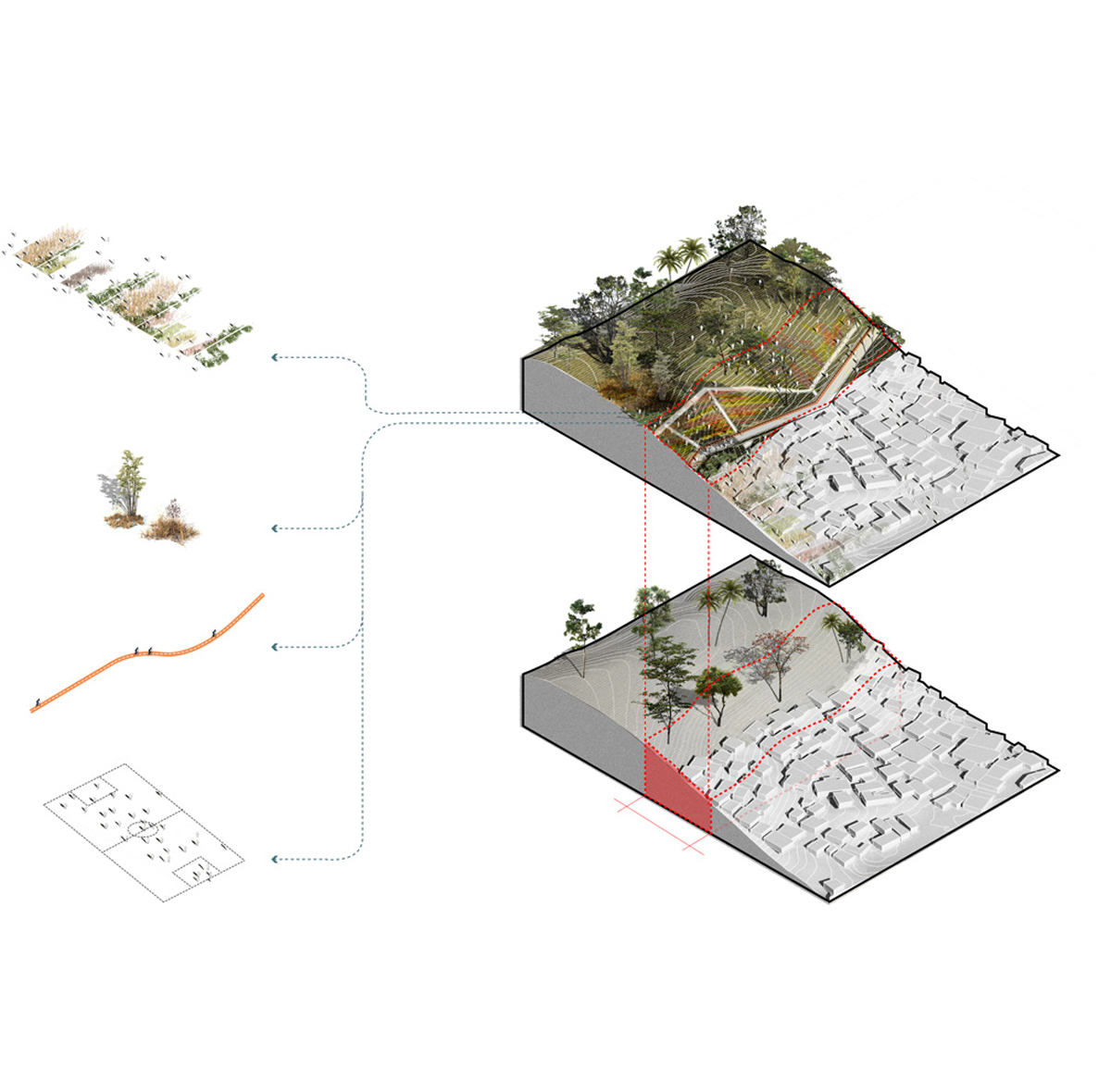

VISIÓN URBANISTÍCA CERRO ALBORNOZ

Cartagena, Bolívar. 2018.

Equipo: Cauce

PARQUE METROPOLITANO LA CARLOTA

Caracas, Venezuela. 2012.

Equipo: Cauce + Juan David Hoyos + LAP

Mención de honor

Programa: Parque Metropolitano

Área: 164 Hectáreas

Esquema Río:

Etapa 1: el muro de contención del río es conservado, se integra al sistema de circulación perimetral del parque a la vez que sirve como contención del archipiélago artificial.

Etapa 2: una vez culminado el plan metropolitano de saneamiento del río el muro de contención se suprime para integrar el río al archipiélago como parte de un proyecto de renaturalización del cauce del río.

Esquema de parcelación y circulación:

El parque se divide en parcelas menores, cada una de ellas considerada una unidad programática autónoma, permitiendo una gran flexibilidad en las distintas etapas de gestión del proyecto. La antigua pista del aeropuerto y un sistema de espacio público de borde articulan todas las unidades del proyecto y garantizas su conectividad con el tejido urbano.

de la pista se deriva un sistema reticular de circulación peatonal complementario que articula algunos de los eventos del parque que no están directamente asociados a la pista.

Esquema objetos encontrados:

1. La pista se convierte en el eje principal de circulación que articula todos los distintos componentes del proyecto, esta es conservada casi en su totalidad como espacio público para eventos masivos, cuyas posibilidades de uso resultan excesivas y producto de pequeñas alteraciones en su geometría esta se convierte en un teatro al aire libre, alberga un museo de arte o se convierte en un mirador urbano.

2. Gran parte de los hangares son conservados en pie, intactos (un total de 18.000 m2 construidos) y de una porción menor de hangares solo se conserva su estructura. Al interior de estos hangares se insertan pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales como parte del programa educativo del museo del agua; invernaderos que albergan especies endémicas de los distintos pisos térmicos de Venezuela o el museo de la aviación de Caracas.

3. La escalera de abordaje de los aviones son transformadas en los accesos para los pequeños miradores para aves dispuestos al rededor del parque. para la construcción de estos se utiliza gran parte del metal recuperado de las estructuras de los hangares no conservados.